Alte Privilegien unter Druck – NZZ

Relikte aus dem Ancien Régime oder Wohltäter? Die Ortsbürgergemeinden stehen in der Kritik und machen jetzt Werbung in eigener Sache

Bürgergemeinden und Korporationen sind grosse Landeigentümer. Obwohl sie vielerorts für bezahlbare Wohnungen sorgen, steht ihre demokratische Legitimität infrage.

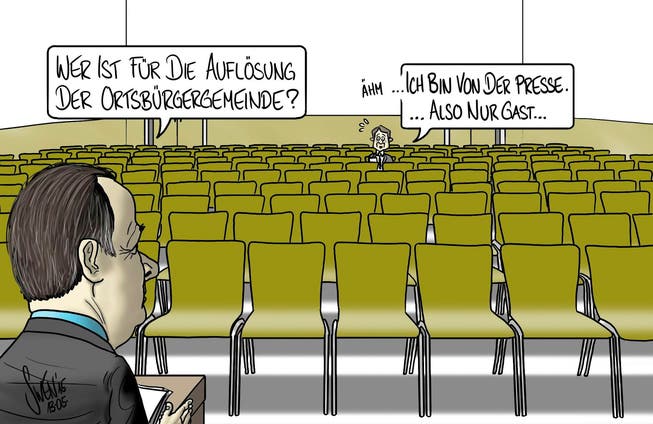

Gian von Planta ist sich bewusst, dass er ein heisses Eisen anpackt. Doch das Thema beschäftigt den GLP-Politiker schon seit langem. «Es ist mit der schweizerischen Demokratie schwer vereinbar, dass es in vielen Gemeinden des Landes immer noch Leute gibt, die mehr zu sagen haben als andere», sagt von Planta. Ihn stört, dass wegen eines «Überbleibsels aus dem Ancien Régime» viele Schweizerinnen und Schweizer in vielen Gemeinden von wichtigen Entscheidungen faktisch ausgeschlossen sind.

Der Maschineningenieur, der im Aargauer Kantonsrat politisiert und früher dem Stadtparlament von Baden angehörte, zielt mit dieser Kritik auf die Bürgergemeinden und Korporationen. Von Planta belässt es nicht bei Worten. Er forderte den Stadtrat von Baden auf, zur Abschaffung der Ortsbürgergemeinde Stellung zu nehmen.

Privilegien für bestimmte Einwohner

Doch warum gibt es diesen Konflikt? Viele Schweizerinnen und Schweizer haben noch nie etwas von den Bürgergemeinden gehört. Dabei spielten sie als Keimzellen der Demokratie in der Alten Eidgenossenschaft eine wichtige Rolle. Ihr Ende schien mit der Besetzung der Schweiz durch die Franzosen 1798 besiegelt. Im Geiste der Revolution sollte das Prinzip der Gleichheit durchgesetzt werden. Ein einheitlicher Staat sollte ein einheitliches Bürgerrecht verleihen.

Doch bereits ab 1803 gingen die Kantone unterschiedliche Wege. Während Genf, Waadt und Neuenburg an der Einheitsgemeinde festhielten, gibt es in den anderen Kantonen noch 1650 Bürgergemeinden, Burgergemeinden, Korporationen, Zünfte, Patriziati und Bourgeoisies.

Das führt zu einem Grundkonflikt: Im Gegensatz zur politischen Gemeinde ist in der Bürgergemeinde nicht das Gebiet, sondern die persönliche Zugehörigkeit – durch Abstammung oder Einbürgerung –massgebend. Die Bürgergemeinde ist der Schutz der Ortsansässigen vor den Zugezogenen. Sie kann nach wie vor allein über ihr Eigentum verfügen. So besitzt die Ortsbürgergemeinde Baden, deren Privilegien von Planta nun schleifen will, rund 60 Prozent des Stadtgebiets.

Tobias Haller beschäftigt sich seit langem wissenschaftlich mit Bürgergemeinden und Korporationen. «Die Art und Weise, wie sie Ressourcen wie Wald und Weide nutzen, gilt international als Paradebeispiel für Nachhaltigkeit», sagt der Professor für Sozialanthropologie an der Uni Bern. In einem vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Forschungsprojekt hat er zusammen mit einem Team aus den Universitäten Bern (Geschichte und Geografie) und Lausanne (Politologie) untersucht, wie sich die Nutzung und die Pflege dieser Ressourcen in den Kantonen Uri, Graubünden, Obwalden, Wallis und Tessin seit Mitte des 18. Jahrhunderts verändert haben.

Der Aspekt, dass diese Gemeinschaften nicht für alle offen sind, hat laut Haller immer wieder zu Diskussionen geführt. «Aus anthropologischer Sicht ist dieses Merkmal für Kollektiveigentum entscheidend. Man muss Mitglied sein, um verantwortungsvoll für die kommenden Generationen über das kollektive Eigentum entscheiden zu können», sagt er. Die Forschung habe gezeigt, dass viele dieser Commons, wie sie im Englischen genannt werden, eine gute Balance zwischen dem schwindenden Marktwert von Wald- und Agrarprodukten und der staatlichen Subventionspolitik gefunden hätten.

Der Wissenschafter weist darauf hin, dass in vielen Bürgergemeinden eine interne Quersubventionierung stattfindet, die in der Wirtschaft so nicht möglich wäre. «Angesichts der Tatsache, dass rund ein Drittel des Schweizer Waldes im Besitz von Bürgergemeinden und Korporationen sind, ist dies ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Biodiversität», betont Haller. Dasselbe gelte für die Sömmerungsgebiete im Alpenraum. Dieser Aspekt werde in der politischen Diskussion oft vergessen und sei in der Öffentlichkeit nicht präsent.

Im Verlauf der Zeit haben sich die Bürgergemeinden für einen erweiterten Personenkreis geöffnet. Teils passierte dies freiwillig, teils unfreiwillig durch Gerichtsurteile. Je nach Kanton veränderten sich die Macht- und Besitzverhältnisse der Bürgergemeinden unterschiedlich. In Luzern wurden im Jahr 2000 Bürger- und Einwohnergemeinden zusammengelegt. Im Aargau kam es zu freiwilligen Fusionen in einzelnen Gemeinden.

Nationaler Tag der Bürgergemeinde

Tendenziell nimmt die Bedeutung der Bürgergemeinden ab. Das Bild des unbekannten Wesens oder des unheimlichen Machtzirkels soll nun korrigiert werden. Am 14. September findet erstmals der nationale Tag der Bürgergemeinden und Korporationen unter dem Motto «Tag für alle» statt. «Wir wollen die wichtigen öffentlichrechtlichen Körperschaften bekannt machen und Vorurteile abbauen», so erklärt Elias Maier das Ziel der Aktion, an der sich über 400 Körperschaften beteiligen.

Maier ist der Geschäftsführer des Schweizerischen Verbandes der Bürgergemeinden und Korporationen (SVBK). Für den Tag der offenen Tür werben Prominente, unter ihnen der Skirennfahrer Marco Odermatt (Korporationsgenosse Buochs), die Moderatorin Christa Rigozzi (Bürgerin der Gesamtbürgergemeinde Aquila-Torre-Lottigna) und die Sängerin Stefanie Heinzmann (Ehrenburgerin Visp).

«Unsere Mitglieder wollen ihre vielfältigen Aktivitäten, ihr Engagement für die Allgemeinheit, ihre Geschichte, aber auch ihren Weg in die Zukunft präsentieren», erklärt Maier. Die Veranstaltungen finden im ganzen Land statt. Sie reichen von geführten Rundgängen über Besichtigungen und Informationen im Wald bis zu einem Tag der offenen Tür in den Gebäuden der Bürgergemeinden und Korporationen, von Besichtigungen in Rebbergen, Alters- und Pflegheimen (Bürger- und Burgerspitälern) und Fernwärmezentralen bis hin zu Konzerten oder Dorffesten und Märkten. Zudem bietet der Tag die Gelegenheit, den eigenen Heimatort besser kennenzulernen.

Dass viele dieser Aktivitäten im Wald stattfinden, ist alles andere als ein Zufall. Gehören doch rund 40 Prozent der Schweizer Waldfläche von 1,27 Millionen Hektaren den Bürgergemeinden und Korporationen. Die Wälder sind eine wichtige Einnahmequelle. Gemäss einer Umfrage des SVBK unter seinen Mitgliedern stammen 18,1 Prozent der Erträge aus der Holzwirtschaft.

Dieser «Waldreichtum» ist jedoch relativ. Seit einiger Zeit verdienen die meisten Bürgergemeinden und Korporationen damit kein Geld mehr. Vielmehr verursachen die Umstellung auf andere Baumarten wegen des Klimawandels, Wildverbiss und der Nutzungsdruck durch Biker und Wanderer zusätzliche Kosten. Der Wald als Finanzquelle, mit der die Bürgergemeinden soziale und kulturelle Aktivitäten quersubventionieren konnten, fällt weitgehend weg.

Hingegen sind Bürgergemeinden ein Gigant im Immobilienbereich. Viele dieser Körperschaften geben das ihnen gehörende Land im Baurecht an Bauherren ab. 30 Prozent ihrer gesamten Einnahmen fliessen aufgrund dieser Baurechte, weitere 27 Prozent sind Mieterträge. Für Doris Leuthard, Ortsbürgerin von Merenschwand und Sarnen, sind Bürgergemeinden daher wichtige Erbauer von bezahlbarem Wohnraum. «Die Ortsbürger kauften Land und verkauften dieses oft an junge Ortsbürger weiter, damit die Generationen im Dorf bleiben konnten», erklärte die Altbundesrätin 2023 an der Versammlung des SVBK. Ausserdem schüfen sie bezahlbare Mietwohnungen.

Gegen die reichen Bernburger

Als Musterbeispiel für diese Vorgehensweise gilt die Burgergemeinde Bern. Sie ist die reichste Körperschaft dieser Art in der Schweiz. Ohne die Burger geht in der Bundesstadt fast nichts. Ihren etwas über 18 000 Mitgliedern gehören rund 30 Prozent des städtischen Bodens, eine eigene Bank, das Burgerspital, das Kasino sowie das Naturhistorische Museum. Die Burgergemeinde setzt die Mittel, die sie aus ihren Liegenschaften und Besitztümern geniert, für die Bevölkerung ein. Sie «fördert das kulturelle, soziale und wissenschaftliche Leben in Stadt und Kanton Bern», wie sie auf ihrer Website schreibt.

Dem Berner SP-Stadtrat Halua Pinto de Magalhães ist diese «selbstverpflichtete Wohltätigkeit der Burgergemeinde» nicht genug. Vielmehr solle die Burgergemeinde das Erbe der Aristokratisierung in Bern anerkennen. Pinto de Magalhães fordert, dass in der Stadt Bern eine Strategie entwickelt wird, wie Burger- und Einwohnergemeinde vereinigt werden können. Im Dezember 2023 hat das Berner Stadtparlament das Postulat als erheblich erklärt. Zumindest personell sind die Verflechtungen bereits heute eng. Mit Stadtpräsident Alec von Graffenried und Michael Aebersold sitzen zwei Burger in der Stadtregierung.

Wie viele andere Versuche dürfte dieser Angriff auf die Bürgergemeinde auch diesmal scheitern. Auch in Baden sieht es nicht nach einem schnellen Ende der Ortsbürgergemeinde Baden aus. Dort wollte Gian von Planta in einem Schritt Ortsbürger werden und mehr über die Organisation erfahren. «Falls sie mich nicht von der Sinnhaftigkeit dieses Konstruktes überzeugt hätten, hätte ich Überzeugungsarbeit innerhalb der Ortsbürgergemeinde für ihre Auflösung gemacht», sagt er zu seinem Vorgehen.

Von Planta redet im Konjunktiv. Die Ortsbürger von Baden haben ihm im Juni die Einbürgerung verweigert. Eigentlich ist dieser Schritt eine Formsache, doch die Ortsbürger wollen ihren schärfsten Kritiker offenbar nicht in ihren Reihen haben. Auch der Stadtrat, welcher sowohl für die Ortsbürger- als auch für die Einwohnergemeinde die Exekutive ist, will von einer Fusion nichts wissen und hat eine entsprechende Anfrage abgelehnt.

Von Planta denkt nicht daran, aufzugeben. Er hat bei der Aargauer Regierung Beschwerde gegen den Einbürgerungsentscheid eingereicht. Danach bliebe der normale Rechtsweg als Option. «Ich bin gespannt, wie ein Gericht eine Organisation wie die Ortsbürgergemeinde staatspolitisch einordnet», sagt der GLP-Politiker. Je nach Begründung will er auf kantonaler Ebene einen Vorstoss zur Abschaffung der Ortsbürgergemeinden im Aargau prüfen. Einen Beliebtheitspreis wird er damit zumindest bei den Alteingesessenen nicht gewinnen.